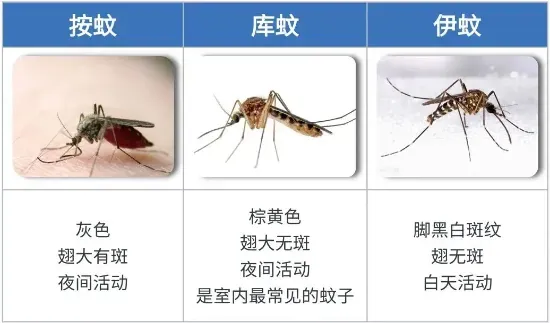

随着夏季气温逐渐升高,降雨增多,各类蚊虫逐渐活跃,蚊虫叮咬不仅会影响正常的休息、工作或学习,还是传播疾病的重要途径。人被各类蚊子(如按蚊、伊蚊、库蚊等)叮咬而感染的疾病有疟疾、登革热、乙脑、黄热病、基孔肯雅热、丝虫病等,统称为蚊媒病。本期科普带您了解常见的蚊媒传染病,提醒您注意防蚊灭蚊,注意个人卫生、远离传染病。

一.

常见蚊媒传染病

01

登革热

登革热由登革病毒引起,通过伊蚊叮咬传播。病毒在人体内潜伏一般为1-14天,多为5-9天。典型症状是“高热(39℃以上)、三痛(头痛、眼眶痛、肌肉和关节疼痛)、三红(面红、颈红、胸红)”+皮疹。目前,登革热尚无特效抗病毒药物,及时治疗和科学预防是关键。

02

黄热病

由黄热病病毒引起的急性传染病,埃及伊蚊是主要传播媒介。潜伏期一般为3-6天,最长可达14天。临床症状以发烧、肌肉疼痛、头痛、食欲不振、恶心/呕吐等常见。重症患者可出现黄疸和肝脏、肾脏、血液系统等多器官功能损伤。目前黄热病尚无特效治疗方法,接种疫苗是预防黄热病最有效的手段。

03

基孔肯雅热

由基孔肯雅病毒引起的、通过伊蚊叮咬传播的蚊媒传染病。潜伏期一般为1-12天,多为3-7天。其特征是突然发热,经常伴有严重关节痛。其他症状包括关节肿胀、肌肉疼痛、头痛、恶心、疲劳和皮疹。全球已有119个国家和地区报告了本地传播,大规模暴发和零星病例主要发生在美洲、亚洲和非洲。近些年我国周边的东南亚疫情持续活跃。我国于2008年首次发现输入性病例,曾引发本地疫情,但尚未形成稳定的疫源地。

04

疟疾

疟疾是一种由人类疟原虫感染引起的寄生虫病,主要由四种疟原虫引起:恶性疟原虫、间日疟原虫、三日疟原虫、卵形疟原虫。疟疾的潜伏期一般为7~35天。通过按蚊叮咬或输入带疟原虫者的血液而感染疟原虫。典型的临床表现为发冷、发热、出汗等症状,呈周期性发作(俗称“打摆子”)。

05

流行性乙型脑炎

流行性乙型脑炎(简称乙脑),又称日本脑炎。多见于夏秋季节(7-10月),潜伏期多为10~14天。主要由三带喙库蚊叮咬传播。大多数患者感染乙脑病毒后呈无症状的隐性感染,仅少数出现中枢神经系统症状,主要表现为起病急、高热、头痛、恶心、呕吐、惊厥、意识障碍、强直性痉挛和脑膜刺激征等症状与体征。

二.

如何预防蚊媒传染病

01

防蚊灭蚊是核心

①个人防护。疫点周边或蚊虫活跃区域,居民应做好个人防护,出门穿着浅色长袖衣裤减少皮肤暴露,必要时使用驱蚊液、驱蚊贴等产品。室内可安装纱门纱窗,夜间睡眠时使用蚊帐。

②室内积水管理。水培植物如富贵竹应每3—5天彻底换水,同时冲洗容器内壁和植物根部,也可投放灭蚊幼剂或采用物理隔断方式防蚊。定期检查饮水机水槽、冰箱底部水盘等隐蔽处防止积水。

③天台、阳台及门前屋后积水管理。屋顶反墚、排水槽等应定期疏通,避免堵塞积水。阳台、天台、庭院内的花盆、泡沫箱、废弃瓶罐等容器应及时清理,闲置容器应倒扣放置,储水容器如水缸应加盖,废弃容器彻底清除。竹筒、树洞应进行封堵或改造,莲花池养鱼防蚊。空调冷凝水应及时排净,废弃轮胎在底部打孔或避免露天放置。下水井进行防蚊封堵,有条件的建议将明沟改为暗渠。

④室内灭蚊。室内可使用合格的杀虫气雾剂、蚊香液、盘香等减少蚊虫叮咬。使用发烟灭蚊片或全屋用杀虫气雾剂施药时,应先关闭门窗,施药后人员离开,30分钟后再开窗彻底通风后方可进入。如室内如发现有成蚊滋扰时,应及时开展室内灭蚊。此外,蚊虫较多区域,可配合使用电蚊拍、灭蚊灯等物理灭蚊工具。

02

接种疫苗

疫苗接种是预防和控制传染病最安全、最有效的方法。针对蚊媒传染病,目前国内有乙脑和黄热病疫苗可接种。此外,针对基孔肯雅热有两种疫苗获美国食药监局批准使用,一种是减毒活疫苗(名为IXCHIQ),用于18岁及以上成年⼈,存在较大不良反应,已暂停对 60 岁及以上人群使用。另一种是病毒样颗粒疫苗(名为VIMKUNYA),适用于12岁及以上⼈群。

03

到蚊媒传染病流行地要特别注意

减少流行季节前往疫情高发地,关注外出旅居地的传染病流行情况,如要前往流行高发地,应做好个人防蚊措施。

04

增强自身免疫力

保持良好的生活习惯,如规律作息、合理饮食、适度运动等,有助于增强自身免疫力,提高对蚊媒病毒的抵抗力。

05

及时就医

一旦出现发热、皮疹、关节痛等相关症状立即就医并告知旅行史和蚊虫叮咬史,以便医生能够及时准确地诊断和治疗。